Archäologen haben in Sachsen-Anhalt römische Marschlager. Sie stammen aus dem 3. nachchristlichen Jahrhundert. Dass römische Truppen so tief in Germanien operiert haben, ist neu.

Von dem Fund habe ich aus einer Presseinformationen erfahren, die das Landesamt für Bodenpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt am 15. Januar 2026 veröffentlicht hat. Diese Meldung gebe ich im Folgenden wieder. Die Bilder aus der Meldung mache ich kenntlich.

Aus historischen Quellen sind mehrere Vorstöße römischer Legionen bis an die Elbe bekannt. Bislang fehlten vom Gebiet Sachsen-Anhalts jedoch handfeste Beweise für die überlieferten Feldzüge. Zu erwarten waren insbesondere die hochstandardisierten Marschlager, die das römische Militär täglich nach Erreichen des Marschziels anlegte.

Intensive Forschungen der letzten Jahre am Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (LDA) Sachsen-Anhalt haben nun erstmals Belege für römische Marschlager erbracht. Es handelt sich um die bislang nordöstlichsten römischen Lager im freien Germanien – eine archäologische Sensation, die wesentlich dem Einsatz ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger und moderner Fernerkundungstechnik zu verdanken ist.

RÖMER AN ELBE UND SAALE

Ab 13/12 vor Christus versuchte Kaiser Augustus (Regierungszeit 27 vor Christus bis 14 nach Christus) die Stämme rechts des Rheins zu unterwerfen und deren Gebiete dem römischen Imperium einzugliedern.

|

| Römisches Marschlager aus der Luft aufgenommen (Bildquelle: Landesamt Sachsen-Anhalt) (c) GeoBasis-DE, LVermGeo ST, Datenlizenz Deutschland |

Über 30 Jahre hinweg erfolgten zahlreiche, letztlich vergebliche Versuche, das Gebiet bis zur Elbe zu einer römischen Provinz ›Germania Magna‹ zu machen. Mehrmals führten hierfür Feldzüge bis an Elbe und Saale.

Neben schriftlichen Erwähnungen lassen sich die Vorstöße unter den Feldherren Drusus (9 vor Christus), Ahenobarbus (3 vor Christus) und dem späteren Kaiser Tiberius (5 nach Christus) archäologisch durch Münzfunde nachvollziehen, die etwa im Abstand von 20 Kilometern, entsprechend einem Tagesmarsch, auftreten.

Neben den Münzen sind die eisernen Nägel der Legionärssandalen, die häufig verlorengingen, oft ein guter Hinweis auf die Präsenz römischer Legionäre. Der Feldzug des Jahres 9 vor Christus endete insofern tragisch, als Drusus, neben Tiberius einer der beiden Adoptivsöhne und designierter Nachfolger des Kaisers Augustus, der Überlieferung zufolge auf dem Rückzug von der Saale nach Mainz vom Pferd fiel und kurz darauf seinen Verletzungen erlag.

Nach der vernichtenden Niederlage in der Varusschlacht 9 nach Christus zogen sich die Römer aus dem rechtsrheinischen Gebiet zurück. Dabei kamen alle Bemühungen zum Ausbau der für die Verwaltung einer Provinz notwendigen Infrastruktur zum Erliegen und die anfänglich wohl sogar als Provinzhauptstadt konzipierte Römerstadt bei Lahnau-Waldgirmes in Mittelhessen wurde aufgegeben.

Das Verhältnis zwischen Römern und Germanen war in der Folgezeit bestimmt durch die Abwehr von Einfällen in das Römische Reich, nicht zuletzt in Form von Strafexpeditionen, aber auch durch wiederholte vertragliche Vereinbarungen und die Ansiedlung von Germanen auf römischem Boden sowie die Zahlung von Geldern als Gegenleistung für das Einhalten eines Friedens.

Ab dem 3. Jahrhundert nach Christus kam es im germanischen Raum zu grundlegenden Veränderungen. Neue Großstämme formierten sich, die ab dem Jahr 233 das Römische Reich massiv bedrohten. Aus literarischer Überlieferung ist bekannt, dass einige der römischen Feldzüge zur Abwehr der Bedrohung tief in germanisches Gebiet hineinführten.

Ein erster Vorstoß nach langer Zeit des Friedens führte Kaiser Caracalla (Regierungszeit 211 bis 217 nach Christus) zu den Albanern, die man als Bewohner an der Elbe (Alba) begreifen könnte, auch wenn seitens der Geschichtsforschung bislang nur Expeditionen des Kaisers im nahen Umfeld des Limes vermutet werden. Immerhin wurde für seinen Feldzug eigens in Dalkingen im heutigen Baden-Württemberg am Limes ein Prachttor mit Inschrift für den Eintritt ins Feindesland errichtet.

Ein weiterer Feldzug ist für Kaiser Maximinus Thrax (Regierungszeit 235 bis 238 nach Christus) im Jahr 235/36 nach Christus überliefert. Eine spätantike Quelle, die Historia Augusta, berichtet, dass der Kriegszug die Legionäre 300 bis 400 Meilen in germanisches Gebiet führte. Mit diesem Feldzug wird ein 2008 entdeckter Kampfplatz am Westrand des Harzes (Harzhorn, Landkreis Northeim, Niedersachsen) in Verbindung gebracht.

|

| Augustus |

Römische Lager waren hochstandardisierte Anlagen. Die übliche rechteckige Lagerumwehrung besaß abgerundete Ecken.

Von den Toren führten die rechtwinklig angelegten Lagerhauptstraßen ins Innere der Anlage. Am Kreuzungspunkt dieser Straßen lag das Stabsgebäude, die Principia.

Ein charakteristisches Merkmal der Marschlager ist das sogenannte Titulum – ein den Tordurchlässen vorgelagertes Grabensegment mit Wall.

Intensive Forschungen der letzten Jahre haben nun erstmals Hinweise auf römische Marschlager zwischen Nordharz und Elbe erbracht – eine archäologische Sensation, die wesentlich dem Einsatz ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger und moderner Fernerkundungstechnik zu verdanken ist.

Denn die standardisierten Grundrisse lassen sich gut von anderen im Luftbild erfassten prähistorischen Befunden abgrenzen.

RÖMISCHE MARSCHLAGER IN SACHSEN-ANHALT

Bereits im Jahr 2020 gelang dem ehrenamtlich beauftragten Bodendenkmalpfleger Michael Barkowski anhand eines Satellitenbilds der Nachweis eines potenziellen Marschlagers bei Aken (Aken 1; Landkreis Anhalt-Bitterfeld).

|

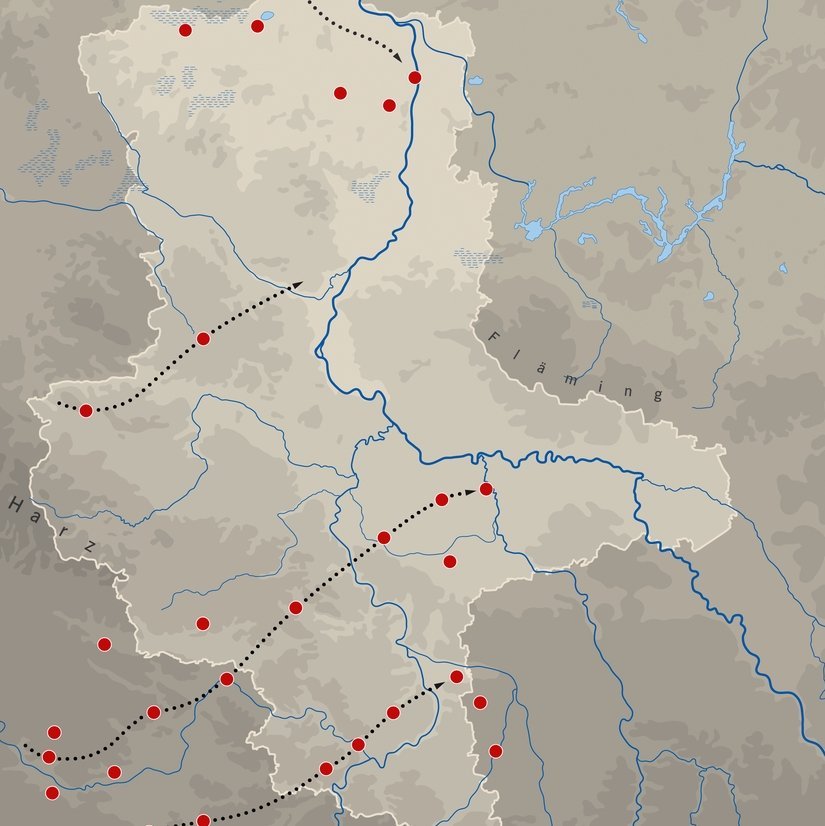

| Das freie Germanien im Bereich des heutigen Sachsen-Anhalt (Bildquelle: Landesamt Sachsen-Anhalt) (c) Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Klaus Pockrand, Nora Seeländer |

Bei einer gezielten Befliegung durch den Luftbildarchäologen Ralf Schwarz vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt konnten in der Folge die südwestliche Ecke des mutmaßlichen Lagers sowie die durch ein Annäherungshindernis in Form eines Titulums geschützte Grabenunterbrechung auf der südlichen Längsseite bestätigt werden.

Im Jahr 2023 gelang es dem Archäologen Martin Freudenreich, in digitalen Ortholuftbildern des Landesamts für Vermessung und Geoinformation ein weiteres potenzielles Marschlager bei Trabitz (Salzlandkreis) zu identifizieren.

Die Strukturen wurden wenig später auch durch den ehrenamtlich beauftragten Bodendenkmalpfleger René Hoffmann erkannt und dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt gemeldet. Zwischen Juni und Dezember 2024 konnten wiederum von Martin Freudenreich bei Aken (Aken 2) und Deersheim (Landkreis Harz) noch zwei weitere potenzielle Lager in digitalen Orthofotos identifiziert werden.

Hier gaben sich nicht nur die schnurgeraden Grabenverläufe der Lagerseiten, sondern ebenso die für römische Marschlager charakteristischen gerundeten Grabenecken zu erkennen.

METALLSONDIERUNGEN UND AUSGRABUNGEN

Um die aus den Luftbildern gewonnenen Indizien weiter zu erhärten, erfolgten großflächige geophysikalische Messungen und systematische Begehungen der mutmaßlichen Lager gemeinsam mit ehrenamtlich beauftragten Bodendenkmalpflegern.

|

| römische Münzen, gefunden in Sachsen-Anhalt (Bildquelle: Landesamt Sachsen-Anhalt) (c) Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Anika Tauschensky |

Im Rahmen der Metallprospektionen wurden über 1.500 Einzelfunde detektiert und eingemessen. Bei einem Großteil der Funde handelt es sich um Objekte aus Eisen, wobei der Anteil an deutlich erkennbarem modernem Material als verhältnismäßig gering bezeichnet werden kann. Auffallend ist die hohe Anzahl an Nägeln und Bolzen.

Auch mehrere Fibelfragmente und Münzen, die bei der Datierung der Fundplätze helfen, wurden geborgen. Anhand der geophysikalischen Messungen konnten die aus den Luftbildern gewonnenen Informationen nicht nur bestätigt, sondern substanziell erweitert werden.

Während in Deersheim die gesamte Anlage im Messbild erfasst wurde, gelang in Trabitz der Nachweis eines weiteren Titulums und einer gerundeten Grabenecke. Zur weiteren Absicherung der Befundinterpretation erfolgten in den Sommern 2024 und 2025 gezielte Ausgrabungen an den jeweiligen Fundplätzen. In Aken 1 wurde auf einer Fläche von 10 mal 7 Metern der noch bis zu 1,75 Meter breite und 1,55 Meter tiefe Graben erfasst.

Er zeigt die charakteristische V-Form eines römischen Spitzgrabens. Auch in Aken 2 wurde ein charakteristischer Spitzgraben mit einer Breite von 1,8 Metern und einer Tiefe von 1,5 bis 1,6 Metern festgestellt. Im Südosten wurde zudem das Ende des Grabens (Grabenkopf) beziehungsweise der Teil einer Grabenunterbrechung dokumentiert.

Genau hier wurde bereits im Vorfeld der Grabung aufgrund der vorausgehenden Untersuchungen der westliche Zugang ins Lagerinnere vermutet. In Trabitz gelang mit einem Grabungsschnitt von 10 mal 3,5 Metern ebenfalls der Nachweis eines Spitzgrabens – hier 1,7 Meter breit und 1,2 Meter tief. In Deersheim war der sehr gut erkennbare Spitzgraben bei einer ursprünglichen Breite von 1,5 bis 1,7 Meter nur etwa einen Meter in den Verwitterungshorizont des anstehenden Kalksteins eingetieft.

HISTORISCHE EINORDNUNG UND AUSBLICK

Die bisherigen Untersuchungsergebnisse konnten den anfänglichen Verdacht, dass es sich bei den in Luftbildern entdeckten Grabenstrukturen um Reste römischer Marschlager handelt, bestätigen.

Dabei sprechen die gegenwärtig vorliegenden Funde sowie eine Reihe von Radiokarbondaten für eine Entstehung der Lager bei Aken, Trabitz und Deersheim zu Beginn des 3. Jahrhunderts nach Christus. Unter den Münzfunden aus Trabitz bildet ein Caracalla-Denar die Schlussmünze.

Denkbar wäre demnach eine Anlage in Zusammenhang mit einem Feldzug unter Caracalla im Jahr 213 nach Christus. Die annähernd gleichen Maße beim potenziellen Lager Aken 2 lassen eine zeitliche Nähe zur Anlage bei Trabitz vermuten. Die Forschungen an den neu entdeckten römischen Marschlagern werden vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt mit hoher Intensität fortgesetzt und versprechen vollkommen neue Erkenntnisse zur Präsenz römischer Truppen im Mittelelbe-Saale-Gebiet.

Sollte sich herausstellen, dass die Feldzüge in die Zeit des Kaisers Caracalla fallen, dann bedürften auch die Vorstellungen der Historiker – die die Germanenkriege des Caracalla nur im unmittelbaren Vorfeld des Limes verorten – einer Revision.